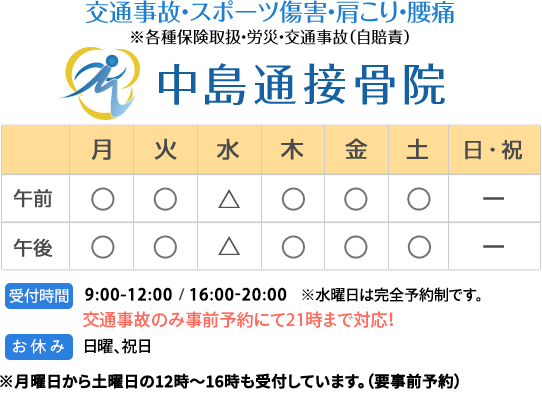

ランニング愛好家によくみられる腸脛靭帯炎。

サイクリストにもみられます。

股関節外側から脛骨のGerdy結節に付着する腸脛靭帯が、膝の屈伸運動で大腿骨の外側顆の上を移動する際の摩擦で炎症をおこすものです。

オーバーユースに加え、O脚など内反モーメントが高くなるとなりやすいといえます。

ランニングではミッドサポートで痛みが出ることが多いです。

サイクリストの場合はそんなに内反モーメントは高くないので、痛みが出る人は自転車のシューズのインソールもいいかもしれないけど、普段の靴のインソールを見直すといいかもしれません。

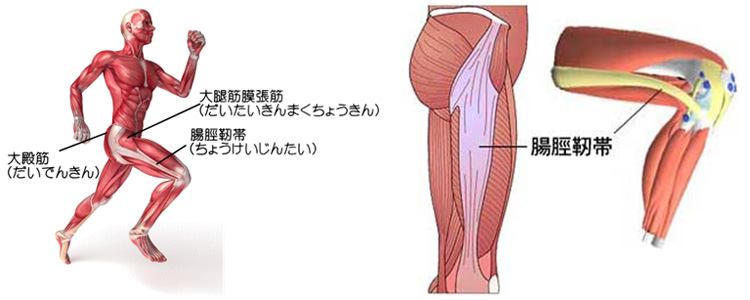

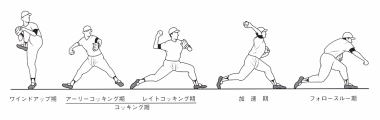

投球は始動から動作の終了まで位相に分けられます。

位相を理解することで、投球に関する話のときに共通の言語で話すことができるし、評価もしやすくなります。

痛みが出る相は、痛みが出る相そのものももちろん問題ですが、その前の相に原因があることが多いです。

前後の位相との関連性や連続性を理解することも必要です。

①ワインドアップ期:投球動作の準備段階。動作開始から非投球側の脚が一番高く挙がるところまで。

②アーリーコッキング期:非投球側の足が地面に接地するまで。

③レイトコッキング期:投球側の肩が最大外旋位になるまで。

④アクセレレーション期:最大外旋位からボールをリリースするまで。

⑤フォロースルー期:リリース以降減速動作を行い、投球動作が終了するまで。

ワインドアップ期の前には普段の姿勢があります。

普段の姿勢が投球に大きく影響を及ぼします。

ピッチャーでは股関節内旋制限があると、ワインドアップ期に体幹を反投球方向に傾けたり、

コッキング期で軸足のknee-inで股関節内旋を出すなどの代償動作が出ます。

そのため投球方向へのスムーズな体重移動が妨げられることがあります。

股関節の機能の回復で投球動作が変わる人もいます。

水泳が話題に出るとよく言われるものに

「水泳って全身運動だから身体にいいんでしょ?」というのがあります。

たしかに泳ぐことは四肢を動かすから全身は動いているし、

重力を軽減することができるので関節にはやさしい運動です。

高齢者にも取り組みやすいといえます。

ただ次の点は心得ておくといいです。

クロールで話をすると、上肢の動きは大きいですが、下肢の動きは小さいです。

腹筋背筋など体幹部の筋の活動は水中なので姿勢の保持程度です。

上達するほどにエネルギー消費効率は小さくなります。

効率がいいということは筋を鍛えるには効率が悪いということです。

もちろん水中でのエクササイズには陸上とは違ったメリットがありますが。

SLAP lesion(上方関節唇損傷)はピッチャーによくみられます。

投球時に上腕二頭筋腱に牽引、回旋などの負荷がかかることで

上腕二頭筋腱が関節唇関節唇とともに骨から剥離してしまう病態です。

コッキング期からアクセレレーション期に痛みが出ます。

高校生から大学生に多くみられ、投球時以外では痛みが出ないことがほとんどです。

歯を食いしばって頑張れ的なアドバイスがされることがありますが。

額面通りに受け取って本当に食いしばっても高いパフォーマンスは発揮されません。

筋は必要なものだけ収縮してあとはリラックスしているのが理想です。

バスケットボールの神様と呼ばれたマイケル・ジョーダンはシュートの時に舌が出ていたそうですが、

これはリラクセーションの現れといわれています。

腰椎分離症になる人に見られるものに、腰椎だけでの過度な伸展運動や、股関節を使わない回旋運動があります。

身体を反らすときは、腰椎だけで伸展するのではなく股関節の伸展と胸椎の伸展を上手く組み合わせると負担が少なくなります。

回旋運動は股関節の内外旋を上手く組み合わせます。

隣接する関節の可動性を十分に確保することが大切です。

舟状骨骨折というものがあります。

転んで手をついて受傷することが多いです。

強い症状が出ないこともあり、捻挫と思って治療が遅れることもあります。

骨折部位によって骨癒合の期間に違いがあり、近位部では偽関節になりやすいといわれています。

転位がない場合でも近位部骨折だと12~23週間必要といわれています。

野球肘。

11歳の子は肘内側の投球障害有病率が48.7%、

12歳では40.9%にもなるそうです。

肘内側の障害は発症から1週間以内に治療を開始すると100%痛みがなくなるといわれています。

逆をいうと1週間すぎてからでは治りが遅くなるといえます。

違和感を感じたらすぐに対処しましょう。

トレーニングとリカバリーのバランスがとれていることが最適なパフォーマンス発揮に重要ですがしばしば回復が追い付いていないケースがあります。

そこでよく出るのが「あいつはオーバートレーニングだ」的な。

ここでは意味をまとめてみたいと思います。

オーバートレーニングには、機能的オーバーリーチング、非機能的オーバーリーチング、オーバートレーニング症候群になりうる負荷をかけるという意味があります。

心理的な問題等がない場合、2週間程度のリカバリー後にパフォーマンスの向上が起こるのが機能的オーバーリーチング、数か月のリカバリー後にパフォーマンスの向上が起こるのが非機能的オーバーリーチングといわれています。

いずれも十分な休息があれば完全に回復するものがオーバーリーチングです。

その先にあるのがオーバートレーニング症候群です。

オーバートレーニング症候群はそこに様々な要因(生理学的要因、神経内分泌学的要因、心理学的要因など)がからんだものをいいます。