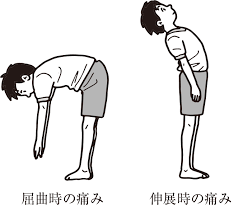

今回は伸展についてです。

身体を反らすと痛い人。

もしかしたら腰だけで反っているかもしれません。

反る動きの制限因子となる筋に、股関節前面の筋があげられます。

腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋が制限因子になっていることが多いようです。

骨盤より下だけではなく、骨盤より上の筋(腹直筋など)も制限因子になります。

今回は屈曲について書きます。

いわゆる前屈の時は背骨の状態は屈曲です。

その時も下肢の影響は受けていて、膝をまっすぐで前屈したときは腰が痛くても、

その背骨の角度を保ったまま膝を曲げると痛くなくなることがあります。

これは前屈がハムストリングの影響を受けていることをあらわします。

膝を曲げても痛いままでも脚を開いたら楽になる場合は中殿筋の影響を受けていることをあらわします。

膝を曲げても脚を開いても腰のあたりの違和感が変わらない場合は下肢の影響ではなく、腰そのものに問題がある可能性が高いです。

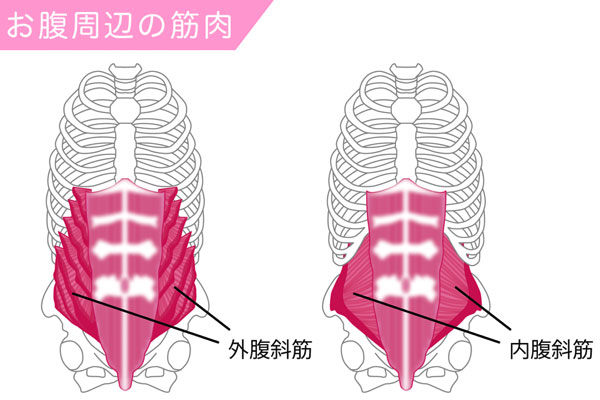

前回は内腹斜筋、外腹斜筋、腰方形筋が出てきました。

体幹の側屈時に内腹斜筋、外腹斜筋、腰方形筋は同側が働きます。

回旋時は、右回旋の時は左の外腹斜筋、右の内腹斜筋が働きます。

右回旋の制限となるのは右の外腹斜筋、左の内腹斜筋、です。

こんがらがるときはジャケットのポケットに手を入れる動作に置き換えるとわかり易いです。

指の向きが回旋方向とすると左手を内ポケット(内腹斜筋)、左手を外ポケット(外腹斜筋)に入れた場合、指が右を向いているので、右回旋の時はこれらが働いているということです。

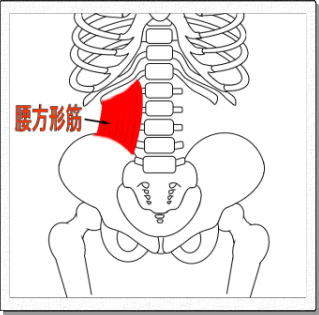

腰方形筋は片側が働けば同側への側屈、両側が働くと腰を伸展方向に動かします。

前回の足を下方に伸ばすときに腰が反ってしまう人は、腰方形筋が強く働いてしまっているかもしれません。

今回も側屈について書きます。

下肢の影響や、重力の影響を除いた側屈の評価として、仰向けに寝て、片足を伸ばすという方法があります。

片足ずつ行うのですが、

伸ばしにくい側があれば、同側の肋骨と骨盤の間にある筋肉(内腹斜筋、外腹斜筋、腰方形筋など)がカタイのかもしれません。

もしくは、反対側の筋肉をうまく使えてない可能性もあります。

足を下に伸ばす動作は骨盤の下制によって行われるので、同側の筋の柔軟性と反対側の筋を上手く使えることが必要です。

今回は側屈について書きます。

背骨は左右の横曲げができますが、これも上肢、下肢の影響を受けます。

例えば立っているときに、脚を開いての横曲げはやりやすさに左右差がないのに、

閉じると左右差がでる場合は大腿筋膜張筋の影響を受けているかもしれません。

腕をおろしての横曲げは左右差がないのに、伸ばす側の腕を上に挙げての横曲げで左右差が出る場合は、

広背筋の影響を受けているかもしれません。

前回は回旋について書きました。

今回もその続きです。

仰向けで膝を立てて膝を左に倒した場合は、体幹は右回旋しています。

このときに、やりにくさの原因になる筋は上半身では主に右の外腹斜筋です。

下半身では主に右の中殿筋の前部線維です。

うつぶせで膝を曲げて脚を右に倒した場合は体幹は右回旋しています。

このときに、やりにくさの原因となる筋は上半身はあおむけの場合と同じですが、下半身はたくさんあって、

右の股関節外旋筋であったり、左の大腿筋膜張筋であったり、大腿直筋であったりします。

同じ体幹の回旋でも下肢の肢位の影響を大きく受けるので、ストレッチング等をする際は注意が必要です。

背骨の動きには

前曲げ・後曲げ、左右の横曲げ、左右の回旋があります。

これらは上肢や下肢の肢位の影響を受けます。

例えば仰向けで膝を立てて膝を左右に倒したとします。

手を気を付けの位置で膝を倒した場合は左右差がなくても、

バンザイで膝を倒した場合だとやりにくさがでることがあります。

これは広背筋の影響をうけているといえます。

動作のやりにくさの原因となっている筋をやわらかくすることで、

憑き物がとれたかのように動きが変わることがあります!!

今日はAACAスキルアップ講座でした。

僕の方に向かって左側がキナンの選手。右側が一般参加者でした。

「競技の前に整える」「ハイパフォーマンスの前提条件を整える」ということで主に左右差、

前後のバランスといった感じでお伝えしました。

僕は左右差も少ないし、身体も柔らかいので「けどお前遅いじゃん」的な感じなのですが、

キナンの選手が一般の参加者に圧倒的な差をみせてくれたので僕にとって好都合でした。(笑)

講座後も残った方たちが口々にプロとの差を言っていました。

速くなるための準備も足らんのじゃないかと。

速くなるために出来ることは出来る範囲でやってから降りましょう。

明日はAACA(自転車レース)の会場でスキルアップ講座の講師を担当します。

といっても僕は自転車が激おそなので、担当するのはセルフケアについてです。

ストレッチが中心です。

なぜ必要かも含めてお伝えします。

なので明日は接骨院はお休みです。

投球動作での腱板損傷は関節包面で起きることが多いです。

コッキングフェイズで最大外転、外旋位のとき上腕骨頭は外旋しながら下方へ転がり運動と滑り運動がおこるため

大結節も後下方へ位置が変わります。

大結節の位置が変わるのに伴って棘上筋も下方に走行が変わるのですが、その時に関節窩上縁がエッジとなり、

関節包面と関節窩上縁との摩擦で腱板の関節包面の損傷が起きるとされています。

このような現象はinternal impingementと呼ばれています。