前回の続きです、、、

腹横筋の機能についてです。

腹横筋は内腹斜筋外腹斜筋とともに腹腔内圧を上昇させる働きがあります。

腰痛の人は収縮のタイミングがずれちゃってるし、腹腔内圧を高める筋ということでやっぱり大事そうですが、

いわゆる体幹トレーニングで鍛えられるのかという話をします。

体幹トレーニングで真っ先に思い浮かぶのがプランクですが、プランクで腹腔内圧が上昇するのか調べた方がいます。

圧力センサーをつかって計測したのですが全然上がらなかったそうです。

とりあえずプランクで腹腔内圧を高めるというのはやめましょう。

いつの間にか腹筋背筋がもてはやされるようになりました。

とりあえず道具がなくてもできるという点ではとっかかりやすいです。

ただいわゆる腹筋背筋ではここまで猛威を振るいません。

腰をいためたときなど腹筋が大事とのことで腹筋運動(シットアップ)を繰り返した人もいるかと思います。

あまり効果がでなかった人も多いかと。

10数年前から腹横筋という筋肉の名前をよくみるようになりました。

Hodgesさんという方の研究で上肢を動かす際は運動開始前の0.03秒前から、

下肢を動かす際は0.11秒前から腹横筋が収縮していることがわかりました。

それがどうしたの?って感じですがなんと腰痛の人は0.05~0.45秒後!に腹横筋が収縮するそうです。

なにがいかんの?って感じですが、脊柱が安定する前に運動するから腰が痛いんだという話です。

そのあたりから体幹トレーニングが流行ったのではないかと勝手に思っているのですが。

そもそも体幹ってどこ?何?的なところから。

体幹とは胴体のことだから人間の体の頭、首、腕、脚を除いた部分をさす用語です。

だからベンチプレスで大胸筋を鍛えるというのも一応体幹を鍛えていることになります。

ただ一般的に言われているのは腹筋背筋のことをさしている感じです。

あとは抽象的ですが、軸という表現でとらえている人もいるようです。

このあたりを定義しておかないと話がかみ合いません(笑)

ここでは腹筋背筋で話を進めていきます。

体幹トレーニングは日本で猛威を振るっています。

勢いはとどまることを知りません。

近年は優秀なアスリートを見ると、「あいつは体幹がしっかりしている」等の言い方で、

優秀なアスリートの必須条件のようになっています。

パフォーマンスは、一番弱いところで決まるといえるので、体幹も弱いより強い方がいいでしょう。

けど、そんなに強くないといけないの?その鍛え方はあってるの?というのはあります。

自転車競技でも体幹の強さや腹腔内圧が話題になったりします。

体幹を強くしたい!って人がプランクに取り組んだりしますが、腹腔内圧は体幹の伸展方向に働くものなのです。

プランクは伸展しそうなのを屈曲方向の力を出して止めるものなので腹腔内圧は上がりません。

雑誌等でも、腹腔内圧を高めてペダリングをするという話もありますが、呼吸をしているときは腹腔内圧は上がりません。

呼吸を止めると腹腔内圧は上がります。自転車からはおりることになります(笑)

ただ速い選手がその言葉を使って伝えたいものがあるはずなので、

凡人の私はなにが言いたいんだろうと思いを巡らすのです。

体幹は皆さんが興味のあるところなのでちょっとずつ書く予定です。

がっかりするかもしれません(笑)

春休みなので午前中に小中学生がきます。

特に野球少年が多く、どの子も真剣に上手くなりたいと思っています。

何が言いたいかというと、競技の練習を効率よくやるためには準備が必要ということです。

夜更かしはもちろんだめですが、ここでは筋肉の話をします。

唯一地面と接している足がグラグラな子が多いのです。

足元がグラつけば上はもっとグラつくか、もしくは余計な力が入るでしょう。

たとえば、どれだけ助走をつけても踏み出す所がグチャグチャならすべてがパーです。

足のコンディションが悪い人は天然グチャグチャグラウンドです。

足元を見直しましょう!

腰痛といっても様々ですが、急性腰痛について書きます。

SNS等で誰かがぎっくり腰になった旨の投稿をするとご丁寧に「冷やしてね」や「安静にしてね」とコメントがつくことがあります。

ガイドラインに沿って書くと、温熱のエビデンスグレードはBです。

Bというのは、行うのを推奨する。中程度の根拠に基づいている。です。

アイシングはでてきません。

安静のエビデンスグレードはなんとDです。

Dというのは、推奨しない。否定する根拠がある。です。

ガイドラインも年々変わりますが、一昔前のアドバイスを真に受けてこじらせないようにしたいものです。

背筋を鍛えるのにもってこいのデッドリフトという種目があります。

男子なら体重の2倍をまずは目指して頑張りましょう。

女子でも週1回の指導で10回ほどで体重の1.6倍くらい挙がります。

50㎏の人なら80㎏です。

四つ這いになって腕や脚を挙げてる場合じゃありません。

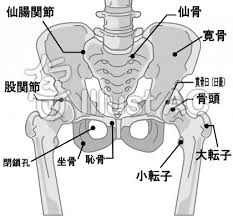

鼠蹊部痛症候群はサッカー選手に多く見られ、

内転筋の柔軟性の低下と関連があるといわれています。

大腿近位前面、内側に痛みがあり、動作時に痛みが出ることが多く、特に股関節内転時に出ます。

外転筋力の低下が見られることがあり、

痛いから動かさない→かたくなる、弱くなるの悪循環になることが多いです。

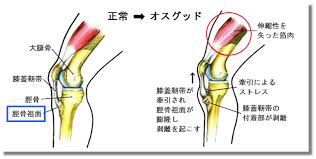

小学校高学年から中学校の成長期に起こる脛骨粗面の部分的な剥離のことをOsugood‐Shlatter病といいます。

ジャンプの着地などで骨盤の前傾がおこなわれなかったり、

足関節の背屈が十分に行われなかった場合、

大腿四頭筋による脛骨粗面部への牽引ストレスが大きくなり

引き起こされるとされています。

大腿四頭筋の柔軟性を確保することと、骨盤、股関節、足関節を含めた動きづくりが必要です。

背骨の動きというか体幹部というか。

他の部位の影響を大きく受けるので、この体操がいいですよとか、

このストレッチがいいですよとかはなかなかいいにくいです。

もちろん全身どこでも同じことがいえます。