優秀なアスリートの体幹部の動きがすごいと前回書きましたが。

自分のやってるスポーツは体幹部の動きがあまりないんですけど、、、という方もいらっしゃると思います。

競技動作ではあまり動いてなくても、競技力を上げるためのトレーニング時に

小さい可動域しかない人と大きい可動域をもつ人とでは効果に差が出ます。

競技の練習だけで結果が出せているうちはいいかもしれませんが、より高いレベルに行くには強い身体が必要です。

強い負荷を大きな可動域で扱える人ほど強くなれるといえます。

体幹の話からそれました。

体幹の動きが大事というのは簡単にいうと魚が背骨が動かなかったら泳げないです。

進化の過程で背骨の動きとヒレで泳いでたのが魚。

背骨が動かなかったら泳げなさそうです。

陸に上がって短い手足でくねくね歩いてたのがワニ。

ワニもくねくねできなかったら歩けなさそうです。

手足が長くなって前後の動きが大きくなったのが犬とか猫とか。

背中に棒をくくりつけたら猫ちゃんも歩けるけど走れなさそうです。

後ろが強くなって二足歩行ができるようになったのが人間です。

なんだか動きの源は体幹のように思えてきませんか?

膝の痛みで悩む方は多いですが。

なにせ体重のかかる関節なので常にメカニカルストレスにさらされています。

そのメカニカルストレスを減らすため必要なことと言えば体重を減らすことですが、一日に何キロも落ちるものではないです。

太ってるって言ってるみたいで減らせとはなかなか言えないし。

その場で負担を減らすためにできることは正しい動作をするということですが、

御本人は正しいというか普通の動作をしているおつもりでいることがほとんどです。

けど実際には足首、膝関節、股関節、体幹部など結構不安定な動きになっています。

膝関節は足首、股関節の間にある関節なので両方の影響を受けます。

足首、股関節の状態を良くすることで膝の状態も良くなっていくことが多いです。

安静にして炎症がおさまったとしても足首、股関節の状態が悪いとまた痛くなることもあります。

肩の痛みでお悩みの方は多いですが。

とりあえず悪くしない方法があります。

それは、悪くすることをしないことです。

悪くする方法は、、、

肩甲骨をおさえて腕をまわす

肘からあげる様に腕をあげる

肩甲骨面よりも後ろで腕をあげる

上記は私が勝手に肩にとっての三重苦と呼んでいるものです。

肩の調子が悪い人がよくする動作に健側の手で肩甲骨を上からおさえて、肘からあげるようにして肩甲骨面よりも後ろで肩の調子を確認する

というのがあります。

肩関節にとって窮屈な動きなので悪い人は不調を感じやすいし、健康な肩もこれを繰り返すと悪くなります。

やらなきゃいけないことをやるより、やってはいけないことをやらない方がよいことが多々あります。

前回、プランクは体幹を固定する感覚を養うにはいいかもしれませんと書きましたが、

そもそもスポーツ活動中にそんなに長く固定されていることがあるのか?的な。

それよりももっと動く体幹になった方がよいのではという提案をしたいのです。

最後は全部できたほうがよいと書きますが(笑)

臨床で体幹の動きを評価すると、ほとんどのアスリートは十分な動きを有しているとは言えません。

なのでモビリティのドリルも入れて欲しいなと。

優秀なアスリートの体幹の動きってすごいんですよ !!

運動により骨密度が増加するといわれていますが、

激しすぎる運動で女性アスリートの3主徴(無月経、摂食障害、骨粗鬆症)が起こることがあります。

無月経は陸上の長距離の選手に多く見られ、大きなエネルギー消費による体脂肪の減少、

心身へのストレスがホルモンの分泌の異常を招くためおこるとされています。

無月経のアスリートは骨密度が低いことが多く、疲労骨折を起こしやすかったり、

長期的には骨粗鬆症への移行が問題となります。

体脂肪の増加を嫌い、体重管理を行う傾向にありますが、これも無月経の発症を助長します。

ランニング障害は使い過ぎによっておこるものが多いですが、片方の脚だけに出ることが多いです。

右だけ100歩、左は80歩とかではないのに。

いろいろとチェックすることがありそうです。

まずはフォームの問題があげられます。

ただ御本人は左右対称の動きをしているつもりのことがほとんどです。

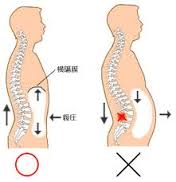

左右対称の動きにならない場合はそもそもじっとしているときの姿勢が悪いことが多いです。

じっとしているときの姿勢はよくても少し負荷をかけると片側だけ崩れることがあります。

左右の筋力差はないのが理想とされています。

筋力差の原因が不良姿勢に起因することもあるのでトレーニングの前にすることがあります。

道路の傾斜やトラック等の回る向きも考えることのひとつです。

腹腔内圧の話をしましたが、腹腔内圧はもちろん大事です。

ただプランクで鍛えられるのは別の要素です。

負荷が比較的小さいのでこれから運動を始めるという人には取っ掛かりとしてはいいかもしれません。

体幹を固定する感覚をつかむにはいいかもしれません。

筋力を高めたい人が最初60秒しかできなかったものが、だんだん時間が長くなることがありますが、そもそも負荷として軽すぎるからそのようなことが起こります。

筋力を高めたいなら1分以内に終わる位の負荷がかかる運動がいいでしょう。

節約できた時間は他のことに回しましょう。

小児期の肘の内側上科顆靭帯付着部の剥離骨折はリトルリーガーズエルボーと呼ばれます。

小児期は剥離骨折が完全に治癒していなくても数週間で痛みがなくなることがあるので治ったと思いがちですが、青年期になってより力強い投球をするようになると、内側の不安定性のため痛みが出てくることがあります。

靭帯部分の損傷は中学生以降に出てくることが多いです。

中学生、高校生では慢性型が多いのに対し、大学生以上になると急性型が多くなります。

足の舟状骨の内側の後脛骨筋付着部に過剰骨がみられることがあります。

同部位に運動時や運動後に痛みを訴えるものを外脛骨障害といいます。

有痛性外脛骨とも呼ばれます。

成長期に見られることが多く、多くの症例で偏平足など足部のマルアライメントがあります。

舟状骨部の内側が隆起しているものが多く同部位に圧痛があります。

確定診断はレントゲンで過剰骨が確認できると外脛骨障害と診断されます。

治療は保存的にはインソール、正しい動作で患部の負担を減らすなどが行われます。

早期の治癒を望む場合は手術が選択されることもあります。

前回の続きです、、、

腹腔内圧がなにをしてくれるものかを書くのを忘れてました。

腹腔内圧は脊柱を安定させるために必要なものです。

横隔膜を含めた体幹の筋を同時収縮させることによって高まるものです。

この時呼吸は止まります。

なので腹腔内圧を高めたペダリング(自転車)というのは意味がわからないのです。