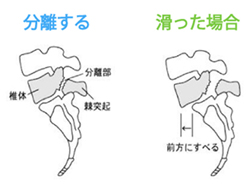

思春期の子に起こりやすいものに思春期腰椎分離症があります。

これは上下の関節突起間部に起きる疲労骨折です。

中学生くらいの子で身体を反らすと痛い場合は分離を疑います。

思春期分離は下肢の硬さが影響していることが多いです。

特に股関節屈筋群の硬さが原因となるので予防のためにもストレッチングは有効です。

疲労骨折を早期に発見できた場合は骨癒合が期待できますが、

スポーツ選手に多い腰椎分離症は思春期分離が偽関節化してしまったものであり骨癒合することはありません。

分離は5つある腰椎のうち、第4、5腰椎に多くみられます。

左右の分離で偽関節になってしまうと腰椎すべり症に進行することもあるので、早期発見、早期治療で骨癒合を目指します。

ただ骨癒合が得られず、偽関節になったとしてもスポーツ選手をあきらめる必要はありません。

スポーツ選手の約30パーセントに分離がみられるというデータもあります。

一般の人にも約5パーセントあるそうです。気づいてないことも多いです。

大殿筋の伸長性の低下のため股関節内旋による骨盤の回旋が上手くできず、

腰椎に回旋ストレスがかかっていることもあります。

また、バッティング練習や素振りの際、マスコットバットという通常より重たいバットを振ることがありますが、

この練習も回旋によるせん断力が分離のリスクを高めます。

またフォロースルーの際、最後まで両手でバットを握っていることも負担が大きくなります。

ちなみに振る力を付けようと重たいバットを振るのは腰椎への負担が大きいだけで、

狙った効果は得られないというなんとも残念な練習です。

その他、伸展ストレスによるせん断力による分離も多くみられます。

伸展ストレスを減らすには大腿筋膜張筋、腸腰筋の柔軟性が、回旋ストレスを減らすには大殿筋の柔軟性が必要です。

ふくらはぎの肉離れは、30歳以降のスポーツ愛好家に多くみられます。

ふくらはぎは腓腹筋のことを意味します。

テニスをする人に多くみられることからテニスレッグともいわれます。

急な減速動作や方向転換を行った際に腓腹筋が過大な遠心性収縮を起こしたときに発生します。

ほとんどが腓腹筋内側頭の抹消付着部に生じ、受傷時は誰かに蹴られたような感覚や、ボールが当たった様な感覚を覚えることもあり、断裂音が聞こえることもあります。

症状は歩行時痛、損傷部に一致した圧痛、その周囲の腫腫、足関節背屈時の痛みなどがあります。

エコー観察では、腓腹筋とヒラメ筋の間に断裂を示唆する低エコー像がみられます。

鑑別が必要な疾患に深部静脈血栓症があります。

外傷をきっかけに痛みが出たり腫れたりします。

通常肉離れだと皮下出血斑が出ますが、この場合は出ないので注意が必要です。

初期の免荷、圧迫が不十分な場合、血腫の吸収、消失に3か月以上かかることもあります。

第5中足骨疲労骨折はJones骨折といもいいます。

これは、この症例を報告したJones氏にちなんで名前が付けられています。

サッカーやラグビーなどで多くみられ、カットプレーなどで足の外側に体重がかかるのを繰り返すことで第5中足骨基部にストレスがかかり折れてしまうと考えられています。

Jones骨折は発生当初はレントゲンに写らないこともあり、痛みを我慢しながらプレイを続けたため完全に折れてしまうこともあります。

Jones骨折で折れる部位は血行が少なく骨癒合しにくいので、保存療法で治りにくい場合は手術が行われることもあります。

骨癒合の経過をみて可動域訓練、筋力訓練などをします。

サッカーやラグビーなどを続ける場合は、足底板を入れることを勧めることもあります。

誰でも怪我はしたくありません。

怪我をしやすい人もいます。

特徴としては全身の関節の弛緩性の高さがあげられます。

これは生まれつき靭帯が緩く、関節の安定性が低く、捻挫などの関節障害が起きやすいです。

ただ体操競技や新体操など、美しさを求められる競技では有利に働くことが多いです。

筋力の不足も怪我につながります。

必要な時に必要なだけの筋力を発揮できず、自分の身体を安定させられないということも怪我につながります。

アライメント(骨の配列)の異常も怪我をしやすいといえます。

例えばX脚などは膝が外反しているため、前十字靭帯を損傷しやすくなります。

全身の関節弛緩性が高く、アライメントも悪く、筋力もない状態でスポーツをするのは怪我のリスクが高いといえます。

関節の弛緩性が高いのはしかたがないのですが、

アライメントを整えたり、筋力をつけることは努力次第でなんとかできることが多いです。

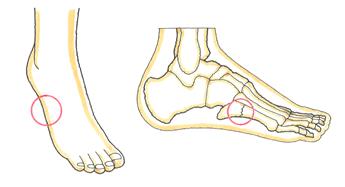

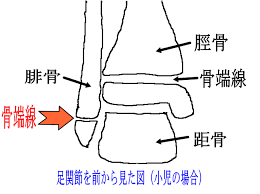

骨が成長しきってない子どもの場合、

足首を捻った際に骨端線を損傷することがあります。

骨端線とは成長軟骨板のことで、成長軟骨板は骨が伸びるときの伸びる場所そのものです。

子どもの場合、靭帯よりも骨端線の方が構造的に弱いので、足首を捻ると靭帯ではなく、骨端線を損傷することが多いです。

話はそれますが、野球をやっている子の肘の内側の損傷も靭帯損傷よりも、骨端の離開や、裂離骨折が多いです。

16歳以上になると肘に靭帯損傷となることが多くなります。

骨端線損傷は外くるぶしとそのやや上が腫れ、押すと強い痛みが出て歩行も困難となることが多いです。

明らかに骨折しているようなものから、損傷の程度が軽いものだとレントゲン検査でも分かりにくく、捻挫と診断されるようなものまで様々なものがあります。

骨端線損傷も骨折の一種なので、

放置すると成長障害を起こすこともあるので治療は慎重にします。

通常は2~3週間のギプス固定をし、その後可動域訓練、筋力トレーニングなどをします。

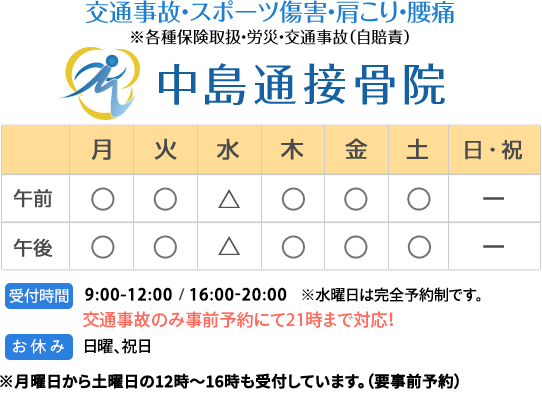

こんにちは。

ぐづついた天気が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

当院では、今月は受付に紫陽花を飾ったりし、今の季節を楽しんで頂けるよう心掛けています。

さて、本日はお知らせです。

当院のエキテンページをリニューアル致しました!!

当院の様子やメニューなど詳しく掲載されております。

お得なクーポンもございますので、是非一度ご覧ください!

「中島通接骨院 エキテン」で検索してみてください!

https://www.ekiten.jp/shop_6046999/

身長が伸びる時期に一時的にスポーツが下手になることがあります。

身長が急に伸びるので“感覚のズレ”が生じるために起こります。

これをクラムジーといいます。

小学生のときに上手だった子が下手になったりするのは、決してたるんでいるとかではなく、

感覚のズレに苦しんでいるからかもしれません。

これを理解せずに、「あいつは終わった」などと突き放したりすると、ほんとに終わってしまう子もいるかもしれません。

なにせ本田圭祐選手ですら試合に出られない時期があったくらいですから。

長期的な視野を持ちたいものです。

ジュニア期に見逃してはいけないものに離断性骨軟骨炎があります。

離断性骨軟骨炎は、成長期の脆弱な軟骨下骨および骨端軟骨が剥離する疾患をいいます。

10歳前後の骨化進展期に多くみられます。

外側型の野球肘を指しますが、内側型の野球肘を我慢して、だましだましやった結果なることが多いです。

なので、肘の内側が痛くなったらすぐに練習を中止して、しかるべき処置をしましょう。

発症のメカニズムは外反ストレスと、肘外側の圧迫、せん断力が主な要因です。

レイトコッキング期(ボールを放すちょっと前、一番胸が張られているとき)に

これらのストレスがかかります。

前腕屈筋群を上手く使えないのも要因とされています。

軟骨障害はレントゲンで変化がみられる頃には進行期であるため、

超音波画像観察装置を用いて早期に発見することが大切です。

早期例ではシーネ固定などの保存療法が有効ですが、

3か月以上の安静治療でよくならない例では手術が選択されることもあります。

ウェイトトレーニング。

いつから始めたらいいの?

どころか必要ないとするスポーツ競技の指導者もいますが、、、

ウェイトトレーニングは重要です。

で、いつから始めるのがよいかというと

身長が急速に伸びる時期(peak hight velocity)の数か月後から筋肉を作るホルモンによる体重の増加がおこるとされており、

このタイミングで始めるのがよいとされています。

身長が伸びなくなるというのも迷信なので、できることなら取り組みたいものです。

技は力の中にあり。

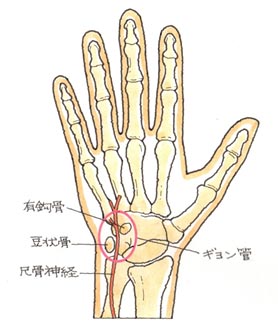

尺骨神経の障害には、外傷、腫瘍、肘部管症候群、ギヨン管症候群があります。

尺骨神経麻痺があると手の細かい動きができなくなります。

テスト法として両手の母指と示指で紙をつまみ引っ張るというものがあります。

このときに母指のIP関節が曲がれば尺骨神経麻痺が疑われます。

通常は母指IP進展位をとります。

尺骨神経支配の母指内転筋の筋力低下を正中神経支配の長母指屈筋で代償するため起こります。