昨日はBC PROJECTさん主催の愛知医大 岩堀先生のセミナーを受講させていただきました。

今回の講演テーマは「野球肩・野球肘の診かた・治し方」でした。

以前に岩堀先生が元プロ野球選手の桑田さんに長く現役を続けられた理由を聞いたところ、「他の有望な選手が脱落していった」といっていたそうです。

これは他の選手がケガのため野球を続けることができなくなったことを意味しています。

岩堀先生のところにも連日、肩や肘に傷めた選手が訪れるそうです。

投球フォームの不良に起因するものももちろんあるのですが、オーバーユースやコンディション不良(不良姿勢や筋力、柔軟性不足)に起因するものも多く見られるようです。

そんなに難しい方法でなくてもケガを予防する方法はあります。

せっかくの才能をいかんなく発揮するためにも日頃のケアを怠らないようにしたいものです。

こんにちは。

だいぶ暖かくなって過ごしやすくなってきましたね。

「ヘルモア」さんの地域特集ページで当院が紹介されました。

是非ご覧下さい(^o^)/

2月25日(日)にパーソナルトレーニングスタジオnanoさんで行われたフランクリンメソッドのワークショップに参加してきました。

このメソッドは著名なダンス指導者など、動きのプロたちが取り入れているメソッドです。

シルクドソレイユの方もやってるそうです。

フランクリンメソッドは、解剖学を基に、それを身近なものに置き換えたり、

様々な小道具を使い五感を使って学べるシステムです。

私の趣味のウェイトリフティングに活かせないかと思ったのも受講の理由の1つでしたが、

冒頭に先生がウェイトリフティングの選手も取り入れていると仰ってて、「そいつらセンスいいやんけ」と思うと同時に「もっと早くやればよかった」とも思いました。

日常の施術で考えると、患者さんは他動的によくなろうとするのではなく、

自分で変わろうと思って動くことでより効果がでるメソッドといえます。

みなさんこんにちは。

まだまだ寒い日が続いてますが、春が近づいてきました。

院内の受付に小さな雛人形を飾りました。

今回は、当院でトレーニングを頑張っている患者様をご紹介したいと思います。

中学生の男の子も、

お姉さん方も、、、

皆さん頑張っています!!

当院は施術とトレーニングによりしっかりと身体メンテナンスができます。

ご興味ある方は、是非当院へお越しください!!

お待ちしております!!

※当院のエキテンページも是非ご覧ください。

2月10、11、12日はムーブメントファンダメンタルズでした。

パワフルにかつ効率的に移動するために、状況に応じた技術を用いて達成する技術を学ぶものです。

Position, Posture, Feet, PUSH

走る、曲がる、止まるの動きの基礎を学ぶことで、自分自身に出来てない動きが多々あるのに気づきました。

これを分かってやってる競技者は少ないんではないかと。

出来てる人はできてます。

僕は出来ていませんでした。

ここにも上手いプレーヤーとの差があるんじゃないかと。

知らずに出来ている人と、知れば出来る人。

知っても出来ない人もいるけど。

教える側がそもそも知らないのは罪だなも。

知れば出来る人は救われてほしい。

出来ない人も動きを知るのは楽しいです。

野球をテレビで観てるおっさんでも。

運動指導者には必須の内容でした。

知らずにスポーツに取り組むなんて恐ろしいといえるくらいのものです。

3日間で20時間、頭と身体を使いまくりました。

ヒップヒンジの大切さも再確認しました。

そうです。筋トレしろってことです。

当院ではテクノシックスという高周波による施術をしています。

高周波療法とは高周波電流によって、生体内のイオンを運動させてジュール熱を発生させます。

ジュール熱が発生し、生体内温度が上昇すると、副交感神経が働き血管拡張が起こります。

これによりリラクセーション効果で軟部組織の緊張が落ちます。

軟部組織の緊張が落ちることにより、関節可動域の改善が出来ます。

緊張している軟部組織は、発痛物質や疲労物質の滞留による痛みや不快感を感じますが、

循環が改善することによって滞留をなくすことが出来ます。

温かさを感じることで精神的にもリラックスすることができ、緊張感を緩和することができます。

キャパシティブモードでは筋、リンパなど水分の多い組織に効果的に働きかけることができます。

体表に近いところへの施術ができます。

レジスティブモードでは骨、軟骨、腱などの水分の少ない組織がコンデンサーとなり、より深部への施術が可能となります。

ご興味ある方は、是非当院までお越しください。

骨が先か筋が先か。

卵が先か鶏が先かみたいなお話で。

臨床では関節の位置を合わせるような施術で筋の緊張が落ちること

なので骨が先な様な気もします。

ただ軟部組織を介してなので、

ただホントに緊張が落とせることがあるんです。

実は僕の場合、

筋は骨についているので、

まずはストレッチやマッサージなのかなぁと。

ただ上手な人が骨を動かす様な手技をするとホントに緊張が落ちま

でも筋が硬ければまた骨も引っ張られて悪いところにいくんでしょ

身体を揺らして背骨を緩めるような施術もあります。

これだと子供の頃の様な背骨になれそうです。

ピアノの鍵盤を低い方から高い方に、

ピアノでこれをする時に、

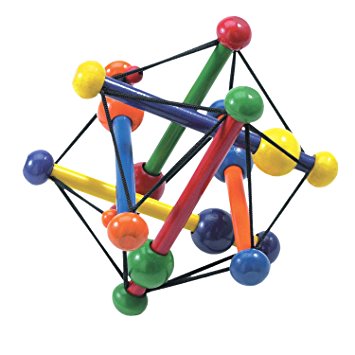

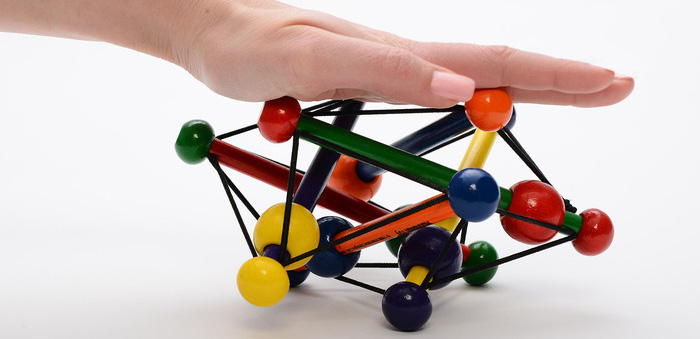

テンセグリティとはtension(張力)とintegrity(統合)の造語です。

1960年代にバックミンスター・フラーさんによって使われ始めたそうです。

張力によって物体を統合して均衡を保っているという様な意味です。

筋骨格にアプローチする職業の人なら聞いたことがあると思います。

骨は支えがないとバラバラになって立つことも出来ません。

これを支持するものが皮膚、靭帯、筋などの軟部組織です。

これらの連続する張力で重力に抗い動くことが出来ます。

模型の一部を押すと模型全体がたわみ、離れたところにゴムがたるむ箇所が出てきます。

たるむ箇所が痛みの出ている部位だとすると、たるんだ箇所にアプローチしても意味がないということがわかります。

人体をテンセグリティ構造に見立て、1つの問題が全身に波及するということを頭に置いておくとアプローチのヒントが得られる

かもしれません。

昨日はソウルオリンピック日本代表の小栗先生にウェイトリフティングを学びました。

前回、前々回とスナッチを教えていただいて、今回はクリーン&ジャークを教えていただきました。

バーの握りかたから背中の決め方、キャッチまで自分では気付いてなかったことを指摘され、

最終的には最近で1番重たいものを挙げました。

ウェイトリフテリングに真剣に取り組めば、柔軟性や身体操作など

あらゆるスポーツに必要な要素が自然に身に付きます。

ちなみに垂直跳びの記録が1番高いのはバスケでもバレーでもなくウェイトリフティングです。

柔軟性においても体操選手に次いで柔らかいとされています。

やらない手はないぞ的な。

効果の高いものではありますが、教えられる人材が不足していることもあって取り入れているチーム等少ないですが。

瞬発力が必要なスポーツで長く走る情熱がある人ならきっとできるので、是非取り組んで欲しいです。

痛みを感じなかったら大変です。

痛みは身体を脅かす危険を伝える重要な役割を持っています。

手を切って気付かないのもいけないし、関節技を極められて気付かないのもいけないし。

痛みの生理学をまとめると、

痛み→交感神経優位→血管収縮→筋肉の酸欠→痛み

という負のサイクルがあります。

交感神経は痛みでも亢進するし、イライラや不安でも亢進します。

医療機関等でなかなか痛みが取れなかった人が、温泉に行ったら治っちゃったなんて話もあります。

これは温泉に浸かることで温熱による循環の改善、循環の改善による筋肉の酸欠の改善、

気持ちいいから副交感神経が優位になったということがあげられます。

あれこれ施術はするけど相手にイライラさせてしまっても治りにくいです。

負のサイクルはどこで断ち切るかは人それぞれですが、サイクルを理解していないと的外れなことをしがちです。